Retour sur 2019

PLUS MALIN EN UN CLIN D'OEIL GRÂCE AU NUTRISCORE

Dans notre vie trépidante qui ne nous laisse pas de répit, nous nous savons entourés par une multitude de denrées alimentaires et de boissons faciles, appétissantes, mais hélas aussi souvent peu nutritives. La tentation peut être grande, mais quand arrive la facture en termes de santé, elle peut s’avérer lourde pour ceux qui ont péché souvent et longtemps.

Des autorités soucieuses du bien-être de leurs citoyens se sentent interpellées par cette problématique. Elles travaillent à mieux informer le consommateur dans l’espoir qu’il fasse des choix plus réfléchis et donc plus sains. Concrètement, elles peuvent le sensibiliser à l’étiquetage et à la composition nutritionnelle des produits. Ce coup de pouce donné par les autorités porte un nom : le nudging.

Le Nutriscore en tant qu'élément de nudging

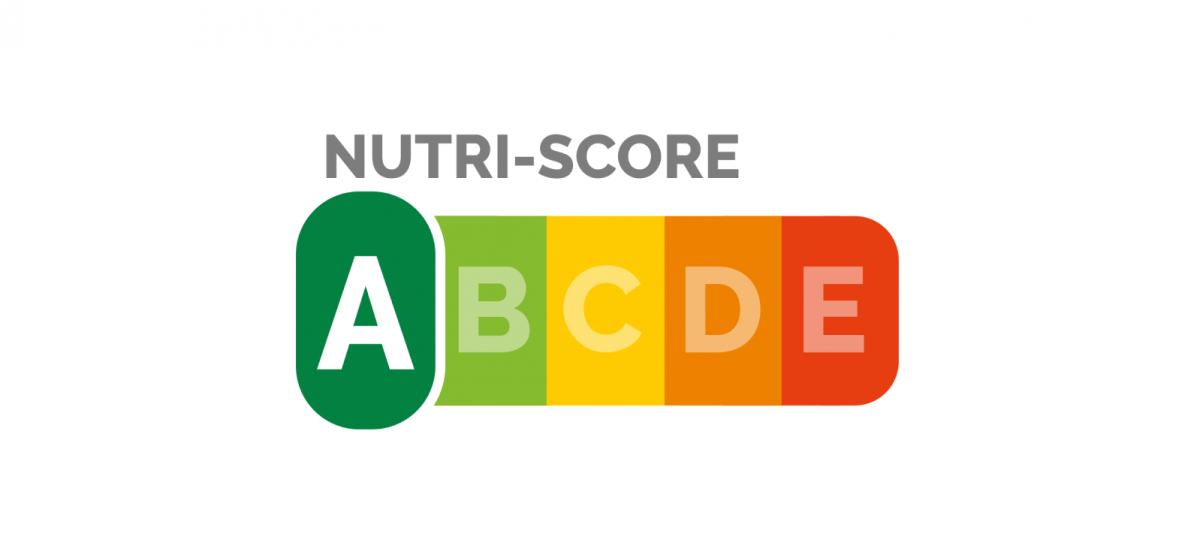

Le Nutriscore nous arrive de France et a été adopté en Belgique par le SPF Santé publique en mars 2019. Le logo combine cinq lettres associées à cinq couleurs sur une échelle descendante allant de vert foncé (A, très recommandé) à orange foncé (E, à éviter ou limiter). Le Nutriscore vise donc à offrir une meilleure information en ce qui concerne la valeur nutritionnelle et ainsi à donner un coup de pouce aux produits plus nutritifs.

Il va sans dire qu’un jugement arbitraire se heurterait à une riposte impitoyable de nos producteurs du secteur alimentaire. C’est pourquoi l’attribution d’un Nutriscore repose sur une méthode scientifique. Pour un produit donné, on détermine d’une part quels sont les ingrédients qui apportent une contribution précieuse à notre santé : protéines, fibres, vitamines, … D’autre part, le résultat est comparé aux éléments néfastes bien connus : sucres, graisses saturées, calories, … La mesure dans laquelle la balance penche d’un côté ou de l’autre détermine la lettre et la couleur du Nutriscore.

Une nouveauté qui dure

Le Nutriscore n’est pas légalement obligatoire et son application dépend donc dans une mesure importante des bonnes dispositions du fabricant. Il s’avère toutefois entre-temps que le logo est largement accepté dans le secteur de la grande distribution dans les pays où il a été introduit : outre la France et la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne et les Pays-Bas. Le Nutriscore s’est donc tout doucement installé dans notre paysage alimentaire et on peut parler d’une belle performance.

Les autorités concernées font tout ce qu’elles peuvent pour que le succès du Nutriscore s’étende à toute l’Europe en organisant régulièrement une concertation de façon à renforcer constamment l’aura de qualité du concept. Si la curiosité vous titille de connaître les coulisses de ce logo intelligent et de savoir comment on pèse le pour et contre pour attribuer un score, consultez le site www.nutriscore.be. Vous serez comblé(e) !

LA QUALITÉ GRÂCE AU CONTRÔLE

Les cosmétiques occupent une place un peu particulière. Il ne s’agit ni de nourriture ni d’une boisson, si bien que la législation ne s’applique pas. Il s’agit toutefois d’un produit qui entre en contact avec votre corps. L’expérimentation est donc hors de question et les instructions d’utilisation doivent être strictement respectées.

En plus des contrôles sur les produits provenant des fabricants et sur place, la Santé publique surveille également la chaîne d’approvisionnement et assure le suivi des plaintes. Pour les contrôles des produits cosmétiques, elle coopère avec les douanes et la police ainsi qu’avec les services d’inspection belges et autres.

Contrôles en cours

En 2019, les salons de manucure à prix cassés ont attiré l’attention. Une action spécifique était nécessaire, en consultation et en coopération avec la police et les autres services d’inspection. Personne n’a été étonné que des produits pour ongles non conformes aient été trouvés, que les étiquettes soient incomplètes ou manquantes… Le service d’inspection a retiré ces produits du marché. Grâce à des actions répétées, la qualité s’améliore heureusement et les salons de manucure trouvent la voix de produits (plus) conformes.

Méthode de mesure actualisée pour le rayonnement solaire UVB

Les organisations de consommateurs ont attiré l’attention sur le fait que les mesures du facteur de protection solaire peuvent varier considérablement d’un laboratoire à l’autre. Cependant, chaque laboratoire a utilisé la méthode de mesure prescrite – une norme ISO. Les experts connaissaient déjà ce phénomène, qui peut s’expliquer par la grande variation possible dans l’exécution des différentes étapes de mesure (sélection des sujets d’essai, enregistrement de la dose minimale de rayonnement, lecture des résultats sur la peau…).

Ainsi, des doutes sur le degré réel de protection d’un produit solaire apparaissent. La méthode de mesure officielle devait donc être révisée. Fin 2019, une nouvelle version de la norme ISO pour la mesure du facteur de protection UVB a été publiée. Des instructions plus précises limitent désormais la variabilité.

Une communication correcte en matière de cosmétiques

Aucune information trompeuse ou fausse ne peut être donnée sur les cosmétiques – comme c’est le cas pour d’autres produits. Les substances sûres ne doivent pas être présentées sous un mauvais jour : ce n’est qu’un des critères que l’information sur les cosmétiques doit remplir. Ainsi, les parabènes – un agent conservateur – ont reçu une image négative, alors que les parabènes autorisés sont bien évidemment sûrs. La mention « pas de parabène » est donc illégale : elle « met en garde » de quelque chose pour lequel il n’est pas nécessaire d’être mis en garde. Des procès-verbaux officiels et des avertissements ont été publiés à cet égard en 2019.

Pas nouveau, mais précieux

Dans un passé proche, la Santé publique a pu répondre à une demande d’informations correctes pour le grand public grâce à un certain nombre de campagnes ciblées. Il convient de mentionner que le site Soleil malin, qui fournit de précieux conseils pour une protection adéquate, est et reste digne d’être signalé. Il est même fortement recommandé.

En 2012 déjà, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en collaboration avec le CRIOC, Fedis et Detic, a pu lancer le site web www.macoloration.be. Le site pouvait compter sur un intérêt plus que suffisant et cela justifiait une mise à jour. « Ma coloration » peut désormais être consulté facilement via un smartphone ou une tablette.

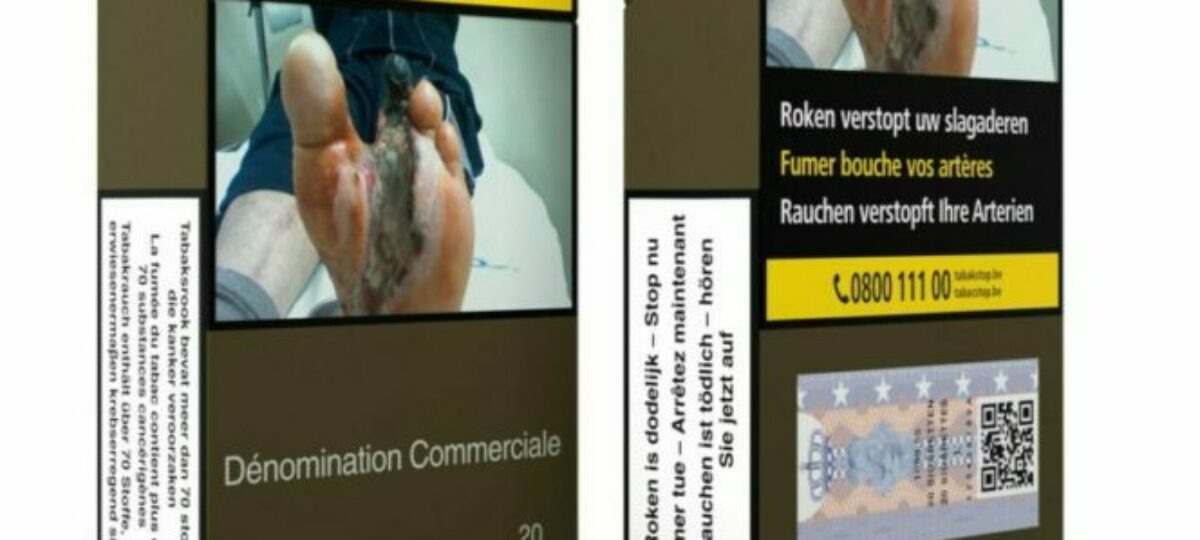

LES PAQUETS NEUTRES, UNE SAGE DÉCISION

Depuis le 1er janvier 2020, les paquets de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau sont soumis à des directives strictes. Le législateur interdit désormais l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque et de messages promotionnels sur l’emballage. Seule la dénomination commerciale peut encore être imprimée sur le paquet, mais uniquement dans une couleur standardisée. Les détaillants peuvent écouler leurs stocks jusque fin 2020.

Nous pouvons considérer que le paquet neutre constitue l’aboutissement provisoire d’une réglementation plus stricte, qui imposait déjà en 2016 des avertissements sanitaires plus grands sur les emballages. En 2018, la technicité du paquet standardisé a été approfondie. La même année, les contrôles visant à garantir le respect des prescriptions d’étiquetage ont également été renforcés : un sacré coup de semonce ! Le nombre élevé de paquets non conformes a donné matière à réflexion.

En 2005, la Belgique a signé la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS qui, à cette époque, proposait déjà le paquet neutre ou standardisé dans la lutte contre le tabagisme. En 2010, l’Union européenne a publié une directive fournissant le cadre légal aux États membres qui souhaitaient mettre en œuvre l’idée de l’OMS. L’instauration du paquet neutre vise à réduire l’attractivité des emballages commerciaux et des noms de marque, à donner une place de premier plan aux avertissements sanitaires sur les paquets et à réduire la désinformation des consommateurs sur la dangerosité du tabac.

L’Australie, le Royaume Uni, la Norvège et la France ont précédé la Belgique dans l’introduction des paquets neutres. Dans l’intervalle, l’utilité de la mesure a été suffisamment démontrée. L’expérience au Royaume-Uni et en France nous montre que la baisse des ventes de tabac n’est pas compensée par des achats de l’autre côté de la frontière. L’intérêt pour les substituts nicotiniques ne cesse d’augmenter et les jeunes sont moins attirés par la cigarette.

BIEN PLUS QU'UN MAL NÉCESSAIRE

Et si on rebaptisait le “Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux” en “Fonds sanitaire”, tout simplement ? Le Fonds sanitaire doit son existence à la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987 et est financé en partie par les producteurs qui participent également à sa gestion. Dans ce système, la solidarité est le principe clé.

Cette solidarité se concrétise en pratique par des cotisations obligatoires de la part de toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent ou commercialisent des animaux. Par ailleurs, le Fonds sanitaire, dans le cadre du cofinancement de certaines mesures, reçoit également des moyens de l’Union européenne.

Plusieurs moyens, un seul objectif

L’objectif est assez simple à décrire : préserver l’excellent niveau de protection de notre santé publique en évitant autant que possible les maladies animales et, lorsqu’elles se manifestent malgré tout, en les endiguant le plus rapidement possible. Pour réaliser cet objectif, de nombreux moyens et mesures ont été définis. Ainsi, les vétérinaires qui pratiquent les prélèvements sanguins pour l’examen de la brucellose et de la leucose, par exemple, sont rétribués grâce au Fonds sanitaire. Des programmes spécifiques également, comme la surveillance de la paratuberculose, sont financés par le Fonds.

Mais la raison d’être du Fonds se résume avant tout à l’indemnisation des éleveurs de bétail qui doivent faire abattre leurs animaux dans le cadre de maladies soumises à déclaration. Une gestion judicieuse du Fonds permet en effet de constituer une cagnotte grâce à laquelle des indemnités peuvent être versées lorsque le pays est touché de manière inattendue par une épidémie. En outre, on ne saurait exagérer l’importance de l’effet psychologique positif dégagé par l’existence de cette cagnotte. Une épidémie telle que la peste porcine africaine peut uniquement être étouffée dans l’œuf si les notifications arrivent rapidement. Celui qui sait qu’il sera indemnisé pour le dommage subi n’hésitera pas, c’est évident. De surcroît, l’éleveur est uniquement indemnisé pour les animaux encore en vie, et donc toute perte de temps serait défavorable, tant pour lui-même que pour la santé animale. De la sorte, le Fonds sanitaire a également un effet stimulant et bénéfique pour la sécurité.

De l'AFSCA à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation

En 2017, le ministre de l’Agriculture a décidé de transférer la gestion des fonds de l’AFSCA au SPF Santé publique. Ainsi, la gestion comptable et la gestion stratégique sont réunies sous le même toit. Un transfert de ce genre n’est pas à sous-estimer ! Créances, plans d’étalement de paiement, dossiers en cours, détails de facturation, paiement des vacations, développement d’applications internes pour l’établissement des factures, rappels et notes de crédit… Un chiffre suffit : En 2019, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a établi plus de 40.000 factures : ceci donne une idée de l’ordre de grandeur du transfert, qui a demandé de nombreux efforts de la part du SPF Santé publique mais qui a été mené à bien. Il a également été possible de s’appuyer sur la loi portant dispositions diverses du 13 avril 2019 (M.B. 7 mai 2019) qui a constitué la base légale pour l’attribution effective de la gestion comptable.

L'APPROCHE SPÉCIFIQUE PORTE SES FRUITS

Au commencement de sa mission à la mi-2018, la coordinatrice e-Commerce du SPF Santé publique s’est trouvée forcée de constater que sur les réseaux sociaux en général, et sur Facebook/Instagram en particulier, des infractions étaient commises avec la régularité d’une horloge. Les cigarettes électroniques occupaient une place de choix dans ce constat, mais la législation était ignorée aussi dans le cas des produits de coiffure par exemple. La procédure mise au point avec Facebook en 2018 a donné des résultats et a servi d’inspiration pour la conclusion d’accords avec d’autres acteurs également.

Bien entendu, le monde de l’e-commerce ne se résume pas à Facebook. En 2019, 99 contrôles en matière d’e-commerce ont été effectués, en plus des contrôles à Zaventem. 13 cas de vente à distance ont été constatés (tant concernant des cigarettes électroniques que du tabac). En outre, 28 constats de publicité interdite ont été dressés (de nouveau relatifs aux cigarettes électroniques et au tabac).

Belge en Belgique, belge sur internet

Le service d’inspection de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation s’est aussi battu pour la mise en place d’une procédure fondée sur la présence d’un point de vente en Belgique en ce qui concerne les cigarettes et le tabac. Si un point de vente de ce genre existe sur notre territoire, peu importe qu’il s’agisse d’un grossiste ou d’un magasin de détail, cette présence crée une base juridique pour le contrôle du site web qui y est associé quant à la vente illicite au consommateur (la vente entre entreprises (“business to business”) est autorisée) et quant à la publicité interdite. La première fois, le commerçant reçoit un avertissement ; une récidive débouche toujours sur un procès-verbal. Les contrevenants invétérés peuvent s’attendre à un contrôle “en bonne et due forme”.

Le bon exemple fait tache d'huile

Avec Facebook, une certaine entente existe mais il reste encore du chemin à accomplir. Les infractions, que ce soit de la part de groupes ou sur des pages, sont transmises à la “police Facebook” avec demande de supprimer les textes ou les passages incriminés. Cela s’effectue régulièrement, mais pas systématiquement.

De même, avec le site “deuxièmemain/tweedehands”, on est parvenu à un accord qui, concrètement, consiste à nous avoir accordé un “SuperUser-Account” (compte de super-utilisateur). Ce statut nous permet, après le constat de multiples infractions, de procéder au retrait immédiat de l’annonce incriminée. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation et la DG Environnement veulent encore aller plus loin et parvenir à un gigantesque “Memorandum of Understanding” (protocole d’accord).

Ebay aussi est sujet à des infractions. Le service d’inspection de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation rapporte les infractions ; ces signalements entraînent alors la suppression de l’annonce et éventuellement, dans le cas de vendeurs belges uniquement, la divulgation des données personnelles, ce qui permet aux inspecteurs, s’ils l’estiment opportun, d’entreprendre des démarches ultérieures.

Le bras long de la justice

Les commerçants en ligne qui contournent la loi ne se sentent pas liés par les frontières de l’UE et donc le SPF Santé publique cherche des moyens pour infliger à ces acheteurs et/ou vendeurs illégaux la riposte qu’ils méritent. Les contrôles mis sur pied avec la douane de Zaventem ont débouché sur 1.500 saisies en 2019. Sans oublier les saisies chez Bpost ou dans les entreprises de courrier : en 2019, elles ont représenté 2.205 objets saisis. Ici aussi, le bon exemple fait tache d’huile : la procédure de contrôle élaborée à Zaventem sert de modèle pour une utilisation à Bierset également afin de pouvoir encadrer de manière appropriée l’arrivée d’Alibaba.

La recherche contractuelle comme moteur de l'excellence scientifique

Le SPF Santé publique tire grandement profit d’une recherche scientifique précise et pointue pour les questions liées aussi bien à la sécurité alimentaire qu’à la santé des animaux et végétaux. C’est pourquoi un budget est mis à disposition chaque année pour financer les projets de recherche les plus méritants. Les chercheurs de projets thématiques, mais aussi de projets libres et transnationaux, peuvent proposer des projets.

Pour les projets de recherche libres, les scientifiques en déterminent eux-mêmes le thème, alors que pour les projets de recherche thématiques, c’est l’administration qui s’en charge. En ce qui concerne les projets transnationaux, les chercheurs belges s’associent à des chercheurs étrangers dans le cadre de consortiums.

Un comité d’évaluation veille au bon déroulement des choses. Il supervise également l’appel annuel, la procédure de sélection et le suivi des projets sélectionnés.

Projets mis en route en 2019

Sécurité alimentaire : contre le campylobacter point de remède ?

Le Campylobacter rend malade non pas la poule, mais l’homme : un cas de zoonose. La bactérie est responsable de la majorité des infections gastro-intestinales dans les pays occidentaux. Le projet de recherche “CampyBroilerBreed” doit déterminer si l’immunisation des parentaux de poulets de chair est une mesure utile et rentable. On saura dans quelques années si cette pratique permet de protéger mieux et plus longtemps les poulets de chair contre les infections à Campylobacter.

Santé des animaux : comment préserver les colonies d'abeilles ?

Le Varroa destructor ou acarien Varroa est originaire d’Asie et est la principale cause biologique du déclin des colonies d’abeilles dans le monde. On a récemment découvert des marqueurs génétiques qui peuvent être associés à une diminution de la reproduction d’acariens dans le couvain de mâles. En effet, le Varroa destructor ne peut se reproduire que dans le couvain d’abeilles mellifères. Une centaine de colonies ont été sélectionnées sur l’ensemble du territoire belge pour faire l’objet d’une étude de population suivie d’une étude d’association. L’objectif est d’élaborer un programme de sélection sur la base de marqueurs génétiques pour la diminution de la reproduction d’acariens. Les lignées maternelles et paternelles seront ainsi sélectionnées en fonction de la présence de marqueurs et seront appariées. Il devrait logiquement en résulter une tolérance ou résistance accrue au varroa pour les colonies d’abeilles belges.

Santé des végétaux : projet Beware & Note

La détection et le signalement rapides d’organismes nuisibles permet d’éviter le pire. De bons systèmes de signalement sont déjà disponibles. Tout l’art consiste à diffuser des informations essentielles sur des menaces actuelles par le biais de ces canaux ad hoc, et de les traduire sous forme de fiches d’information simples, claires et pratiques. Du matériel didactique et des cours d’appoint seront mis à disposition aussi bien en ligne que lors de journées d’étude. Via le projet Beware&Note, il sera déterminé comment utiliser le site observations.be pour rassembler les notifications d’organismes nuisibles et sensibiliser les citoyens .

Projets clôturés en 2019

Sécurité alimentaire : dans quelle mesure les insectes sont-ils sûrs ?

Les insectes sont une source alternative potentielle de protéines, tant pour l’alimentation humaine qu’animale. En Europe, à la différence de l’Afrique ou de l’Asie, les insectes devront être élevés à grande échelle. L’évolution dans ce domaine connaît un rythme soutenu ; face à cela, les autorités adaptent la législation – cf. la législation sur les nouveaux aliments (Novel Foods) qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (Règlement européen 2015/2283).

Il nous faut donc à court terme développer nos connaissances sur la sécurité des élevages d’insectes, du point de vue microbiologique, chimique et physique. Le projet Edinco s’est penché sur un aspect microbiologique, à savoir la sécurité, et permet d’établir des directives pour l’élevage industriel et d’élaborer des avis en appui de la politique.

Santé des animaux et des végétaux : Importer des abeilles (et produits de la ruche), est-ce une bonne idée ?

Quel est le risque lié à l’utilisation de pollen ou de produits apicoles importés de l’étranger pour les végétaux (arbres fruitiers) et les animaux (abeilles) ? Le projet Apirisk a analysé le risque de contamination pour les abeilles domestiques et les bourdons d’élevage : ils sont les plus sensibles aux infections par des parasites et virus exotiques. L’étude rejoint la bonne pratique apicole qui consiste à ne pas utiliser de miel ni de cire d’abeille importés. Il est recommandé de recourir à des reines issues de programmes d’élevage locaux. Les chercheurs voient d’un mauvais œil l’importation d’abeilles sauvages comme l’osmie rousse et l’osmie cornue pour soutenir la pollinisation. Ils conseillent d’importer des abeilles sauvages uniquement à des fins scientifiques.

Ceci n’est qu’un petit aperçu de la recherche contractuelle financée par la Santé publique. Vous êtes curieux d’en savoir plus ? La recherche contractuelle dispose de son propre site web. Vous y trouverez – entre autres – des informations sur le symposium lors duquel les résultats des projets financés sont présentés. Un rapport d’activités est également disponible.